AI小説の作り方を知りたいと考えている方に向けて、この記事ではAIを活用した小説制作の基本から実践方法までを詳しく紹介します。プロットの立て方やキャラクター設定、具体的なプロンプトの作り方、AIツールの選び方まで、初心者でもわかりやすく解説。AIが小説創作にどのような影響を与えるのか、どこまで任せられるのかも含め、これからAI小説に挑戦したい人のためのガイドです。

ポイント

- AI小説の作り方の基本が理解できる

- AIツールの使い方や選び方を知ることができる

- AIを活用した小説制作の手順がわかる

- 著作権や投稿時の注意点がわかる

もくじ

AI小説の作り方とは?基本と準備

- はじめに:AIが小説を書く時代へ

- なぜAIで小説を作るのか?

- AIで小説を作る難しさ

- 主要なAI小説・文章作成ツール紹介

はじめに:AIが小説を書く時代へ

近年、ChatGPTをはじめとするAI技術の進化によって、AIが文章を生成し、小説の創作を支援することが現実のものとなってきました。これまで小説を書くには、キャラクター設定や物語のプロットを考えた上で、魅力的な展開や細やかな描写を一から組み立てる必要がありました。そのため、小説執筆は時間も労力もかかる、ハードルの高い作業とされてきました。

しかし、AIの言語モデルは膨大なテキストデータを学習しており、一般的な文章だけでなく、ストーリー性のある創作文も生成できるようになっています。実際に、AIが生成した小説が文学賞を受賞するなど、その表現力や構成力が注目されるようになりました。こうした事例は、AIが小説創作の可能性を大きく広げていることを示しています。

AIがもたらす小説執筆の変化

AIの導入によって、かつては困難だった小説執筆が、誰にとっても手の届くものになりつつあります。たとえば、アイデアをもとにプロットを作成し、それをもとにAIが物語の骨組みを自動で構築してくれます。これにより、ストーリー展開や文章の生成にかかっていた時間を大幅に削減することが可能です。

AIは執筆作業そのものを補助するだけでなく、作家自身が集中すべき創造的な部分――登場人物の心理描写や世界観の構築、物語のテーマ性の強化など――により多くの時間を使えるようになります。つまり、AIは「作業の効率化」だけでなく「創造性の後押し」という面でも力を発揮します。

誰でも始められるAI小説創作

AIによる小説創作は、経験の有無を問わず誰でも始めることができます。創造力や表現力に自信がない人でも、AIの支援を受けることでスムーズに物語を形にしていくことが可能です。難しい技術や専門知識がなくても、基本的な使い方を覚えるだけで、AIと一緒に作品づくりを楽しめるようになります。

この記事では、AIを使って小説を作るための基本的な手順や考え方を、初心者の方にもわかりやすく紹介していきます。AIがストーリー作りのパートナーとなる時代――その始まりを、ぜひ体験してみてください。

なぜAIで小説を作るのか?

小説制作の分野でも、近年はAI技術の活用が急速に進んでいます。AIで小説を作ることには、いくつもの具体的なメリットがあります。ここでは、AIを活用することによって得られる主な利点について紹介します。

時間の節約と効率化

AIを使う最大の利点のひとつは、作業時間の大幅な短縮です。人間が数十分かけて書くような文章も、AIであれば数秒で生成することが可能です。また、人の執筆作業は体調や集中力に左右されやすいものですが、AIは常に一定のスピードと精度で文章を出力してくれます。これにより、アイデアの整理や構成の調整により多くの時間をかけられるようになります。

アイデア出しの強力な支援

AIは、膨大な文章データを学習しているため、創作の出発点となるアイデアの発掘にも大いに役立ちます。物語のコンセプトや舞台設定、登場人物の特徴などについて、斬新で魅力的な提案をしてくれることがあります。過去の小説や映画の要素を組み合わせたような発想も得意としており、人間だけでは思いつかないようなユニークなアイデアに出会える可能性もあります。

実際に、AIとの対話を通じて物語の構想を練る方法について解説した書籍も登場しており、創作のヒントを得る手段として注目されています。

表現力の強化

執筆に慣れていない場合や、表現の幅に限界を感じるときにも、AIは有効なサポートを提供します。AIは豊富な語彙や言い回しを活用して、単調な文章をより豊かで魅力的な表現へと変えてくれます。たとえば、感情をより細かく伝える表現や、印象的な比喩、読者の心に残る台詞など、さまざまな表現技法を自然に取り入れることができます。

翻訳による読者層の拡大

AIは翻訳の面でも力を発揮します。小説を他言語に翻訳する際、これまでは専門的なスキルや外部の翻訳者が必要でしたが、AI翻訳を使えば手軽に複数の言語に対応できるようになります。これにより、国内だけでなく、海外の読者にも作品を届けるチャンスが広がります。

AIのサポートで創造的な作業に集中

これらのメリットを活用することで、作家は執筆にかかる負担を軽減し、プロットの構築や登場人物の掘り下げなど、より創造性が求められる部分に集中できるようになります。ただし、AIはあくまで補助的なツールです。最終的な作品の完成度を高めるためには、人間による編集や調整が不可欠であることも忘れてはなりません。

AIで小説を作る難しさ

AI技術の進化によって小説創作を支援するツールとして注目されるようになった一方で、AIが完全に自律して質の高い小説を生み出すには、まだ多くの課題があります。ここでは、AIを使って小説を制作する際に直面する主な難しさについて紹介します。

長編構成における一貫性の欠如

AIは短い文章の生成には優れていますが、長編小説のような複雑な物語を一貫性をもって構築することは苦手です。物語が進むにつれてプロットが単調になったり、意図しない方向に展開したりすることがあります。場面が突然変わったり、前に登場した情報を忘れて繰り返したりするなど、不自然な流れになるケースも少なくありません。

キャラクター設定の不安定さ

登場人物の描写とその一貫性も、AIが苦手とする部分です。登場人物の性格や話し方が場面によってぶれることがあり、設定とは異なる言動をする、あるいは設定されていないキャラクターが突然登場するといった問題が発生します。

感情表現の浅さ

AIは人間の感情を完全に理解することはできません。そのため、感動や共感を呼ぶような繊細な表現や、人間味のある感情の描写には限界があります。AIが生成する文章は、どこか「血が通っていない」ように感じられることもあり、読者の心に深く残る作品に仕上げるには人の手が必要となります。

表現の不自然さや表現力の弱さ

AIが書いた文章には、意味の薄い描写が多く含まれたり、不自然な日本語や古くさい言い回しが頻繁に現れることがあります。説明的なセリフが多く、小説としての臨場感や面白さを損なう場合もあります。

制御の難しさ

AIを思い通りに動かすことは意外と難しく、作家の意図やテーマを正確に反映させるには、細かな指示や繰り返しの調整が求められます。複数の設定情報を与えても、それをすべて理解し、矛盾なく反映させることはAIにとって容易ではありません。

著作権と倫理の問題

AIが既存の作品を参考にする過程で、類似表現や構成が偶然一致することがあり、著作権侵害のリスクが懸念されています。また、倫理的に不適切な内容を無意識に生成する可能性もあり、創作物として公開する前には慎重な確認が必要です。

プロ作家から見たAIの限界

プロの作家の間では、AIは物語の「心臓部」、つまり深いテーマ性や読者の感情を大きく動かす展開を作るのが苦手であるという指摘があります。物語の補助的な部分や文章生成には役立つ一方で、物語の核心部分は人間の手で創られるべきだという意見もあります。

個性の喪失リスク

AIが生成する文章は、汎用的で画一的な傾向があります。そのため、作家自身の文体や創作スタイルがAIの影に隠れてしまう可能性がある点も注意が必要です。AIに頼りすぎると、その作家ならではの個性や魅力が薄れてしまう危険性があります。

人とAIのバランスが鍵

このように、AIは小説制作において多くの可能性を秘める一方で、克服すべき課題も少なくありません。AIを効果的に活用するには、その限界を理解し、人間の創造力や感性とうまく組み合わせていくことが求められます。AIは優秀なアシスタントにはなり得ても、完全な代替にはまだ至っていないという現状を踏まえ、使いこなす工夫が必要となるでしょう。

主要なAI小説・文章作成ツール紹介

AIを使って小説や物語を作る際には、多くのツールが利用可能です。それぞれに特徴や強みがあり、目的や執筆スタイルに応じて使い分けることで、よりスムーズな創作が可能になります。

AIのべりすと

小説生成に特化したツールで、文庫本約174万冊分のコーパスをもとに訓練されています。自然な文体や一貫したキャラクター設定が得意で、ユーザーが入力した文章の文体を模倣する機能や、キャラクター設定を学習させる機能も搭載されています。無料プランと有料プランがあり、商用利用も可能です。🔗

NovelAI

ユーザーの書いた文章を基に、好きな作家のスタイルを模倣した小説を作成できるのが特徴です。実在の文献に基づいてトレーニングされた独自モデルを使用しており、文学性の高い文章生成が可能です。独自の世界観を持った作品を目指す人に向いています。🔗

AI BunCho

小説や漫画に特化したツールで、メインジャンルやキーワードを入力することでタイトル、あらすじ、プロットを自動で生成します。「AIリレー小説」や漫画の作画支援などの機能もあり、無料プランも提供されています。物語作りの初期段階で特に効果を発揮します。🔗

SAKUBUN

100種類以上のテンプレートが用意されており、小説からビジネス文書まで幅広く対応する文章作成ツールです。タイトルと詳細を入力するだけで短編小説の生成が可能で、無料プランでも毎月5000文字まで利用できます(会員登録が必要です)。🔗

Xaris(カリス)

複数の生成AIモデル(GPT、Claude、Gemini)を切り替えて使用できる執筆支援ツールです。アイデア出しからプロットの調整、文章のブラッシュアップまで、創作のあらゆる過程をサポートします。自由度が高く、作家自身のスタイルに合わせて柔軟に運用できます。無料トライアルが用意されています。🔗

EdrawMind(EdrawAI)

マインドマップ作成ソフトでありながら、AI機能「EdrawAI」によって小説や文章の生成、さらにはイラストや物語構成の補助も行えます。プロンプトを入力することで小説の一部を作成でき、無料版でもAI機能を500トークン分試すことができます。マインドマップ機能は、プロット構成や登場人物の相関図づくりに便利です。🔗

ChatGPT

汎用的な対話型AIで、プロンプトを工夫することで小説のアイデア出しや一部の文章生成に活用できます。チャット形式でやり取りしながら修正や補完を行えるため、柔軟な執筆が可能です。プロット構築は得意ではないものの、キャラクター設定や会話シーンの作成などに向いています。無料版でも使えますが、会話の文脈を長く保つのは苦手な面もあります。🔗

note AIアシスタント(β)

日本のクリエイター向けに開発されたAIツールで、自動小説生成やスタイル調整機能に優れています。自分の文体に近い形で文章を調整できるため、オリジナリティを保ちつつAIを活用したい人に適しています。無料で利用することも可能です。🔗

自分に合ったツールを選ぶ

これらのツールはそれぞれに得意分野があり、使い方や目的によって向き不向きがあります。プロット設計がしたいのか、文章表現を磨きたいのか、あるいはキャラクター設定を練りたいのかによって、選ぶべきツールは変わってきます。自分の創作スタイルに合ったツールを見つけ、うまく使い分けることが、AI小説制作を成功させる鍵となるでしょう。

AI小説の作り方:実践ステップと活用法

- AIで小説を書くステップ

- 質の高いAI小説を作成するコツ

- AI小説で使うプロンプト

- ChatGPTで小説は書けますか?

- ChatGPTで小説を書く際のプロジェクト活用法

- AI小説の著作権と倫理

- AI小説の投稿

- AI小説の将来性

AIで小説を書くステップ

AIを活用した小説制作は、人間のアイデアや判断と組み合わせることで、より高品質な作品に仕上がります。ここでは、AIと一緒に小説を書くための基本的なステップを順を追って紹介します。

1. AIツールの選択

まずは、自分の目的やスタイルに合ったAIツールを選びます。すでに紹介した通り、小説生成に特化したものや、対話形式で進められる汎用型AIなど、用途に応じた選択肢が多く存在します。

多くのツールには無料版やお試し期間が用意されているため、いくつか試してみて、自分にとって使いやすいものを見つけることが大切です。ツールごとの特徴を理解し、自分の創作スタイルと相性の良いものを選びましょう。

2. 構想を練る

次に、小説全体の方向性を決めます。どんな物語にしたいのか、ジャンルやテーマを考えることで、以降のプロット作成やキャラクター設計もスムーズになります。

ジャンルやテーマを定める

SF、ファンタジー、恋愛、ミステリーなど、ジャンルを明確にすることで、作品の雰囲気や構成が自然と定まりやすくなります。AIにテーマを伝えることで、それに沿ったアイデアやプロットを提案してもらうことも可能です。

3. プロットの作成

物語の骨組みとなるプロットは、小説全体の流れを決定づける重要な要素です。AIの助けを借りながら、具体的かつ一貫性のあるストーリーを構築していきます。

プロットのアイデア出し

小説の舞台、登場人物、時代背景、物語の主軸などをAIに伝えると、それに沿ったプロットを提案してもらえます。自分のアイデアと組み合わせて、独自の物語を形にしていきましょう。

登場人物の設定

主人公や主要キャラクターの名前、年齢、性格、過去、目的などを考えます。AIにキャラクターの候補を出してもらうこともできるので、ひとりで悩まずに済みます。特に読者の共感を得るには、人物の背景や動機を明確にしておくことが重要です。

章構成の決定

物語全体をいくつかの章に分けることで、起承転結が明確になります。自分で章構成を考える方法のほか、AIに「プロローグとエピローグを含む全10章の構成を提案して」と依頼することもできます。提案をもとに手直ししながら、作品の流れを整えていきましょう。

4. 小説の執筆

プロットや登場人物、章構成が決まったら、いよいよ本編の執筆に入ります。AIに文章を生成させながら、徐々に作品を組み立てていきます。

具体的な指示を出す

AIの出力をより理想に近づけるためには、テーマやジャンル、舞台設定、キャラクター、物語のトーン、文体、長さなど、できるだけ細かい情報を含んだ具体的なプロンプトを与えることが重要です。

たとえば、「猫が出てくる不思議な小説を書いて」よりも、「ジャンルはミステリー、舞台は学校。猫がすべての謎のカギになる推理小説」のように伝えた方が、狙った雰囲気に近い出力が得られます。

段階的に生成する

最初から長い文章を生成させるよりも、短めの文章からスタートし、段階的に長くしていく方法が効果的です。AIに対して、「ここから続きを書いてください」や「この部分を詳しくしてください」といった指示を出すことで、自然に物語を膨らませていくことができます。

編集と修正は人の手で

AIが書いた文章はあくまで素案です。細部の調整や感情表現の深みを加えるには、人間の手による編集が欠かせません。特に人間らしい心理描写や繊細な言葉選びは、作家自身の視点で丁寧に仕上げていく必要があります。

ツールの併用も有効

生成するAIと校正用のAIを使い分けたり、プロットとキャラ設定で異なるツールを利用したりすることで、より質の高い創作が可能になります。それぞれのAIの得意分野を活かして、役割分担を工夫しましょう。

ガチャの考え方

一度で完璧な文章が出るとは限らないため、複数の出力パターンを生成させ、その中から良いものを選んで修正を加えるスタイルも有効です。これはガチャと呼ばれ、質を高めるための現実的な手法とされています。

ルールを設定する

AIには文章生成時のルールを明示しておくと、より安定した出力が得られます。たとえば「第一人称で統一」「登場人物の性格を変えない」「場面を急に飛ばさない」など、事前に設定しておくことで、物語の整合性が保ちやすくなります。

AIへのフィードバックも工夫する

AIは指示の仕方によって出力が大きく変わります。肯定的な言葉を添えると、より良い文章を生成しやすくなる場合があります。たとえば「とても良い導入でした。次の章もお願いします。楽しみにしています」のように伝えることで、出力の質が安定することもあります。

5. 推敲と編集

AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、細かく読み返して修正する作業が必要です。不自然な展開や表現の繰り返し、前後の矛盾などがないかを丁寧にチェックしましょう。AIに「文章を読みやすく直して」や「もっと感情を込めて」といった修正指示を出すことで、自動的に改善することも可能です。

章ごとに修正と確認を重ねながら進めていくことで、全体の整合性が取りやすくなります。一通り物語が完成したら、全体を通して読み返し、さらに細かな調整を加えていきましょう。

6. タイトルの決定

タイトルは物語の印象を大きく左右する重要な要素です。AIが提案することも可能ですが、内容にぴったり合ったものを考えるためには、最終的に自分で決めるのが望ましい方法です。

物語が完成してからタイトルをつけることで、全体の流れやテーマに沿った的確な言葉を見つけやすくなります。印象的で内容が伝わるタイトルを意識しましょう。

質の高いAI小説を作成するコツ

AIを活用して小説を書く際には、ただ文章を生成するだけでなく、質の高い作品に仕上げるための工夫が必要です。ここでは、AI小説のクオリティを高めるための具体的なポイントを紹介します。

AIへの指示はできるだけ具体的に

AIに対して「面白い小説を書いて」などと曖昧に伝えるのではなく、テーマやジャンル、登場人物の情報、舞台となる場所や時代背景、物語の雰囲気、希望する文体、目標とする文の長さなどを詳細に伝えることが重要です。

例えば、ChatGPTに小説を書かせたいとき、「猫が出てくる不思議な小説を書いて」よりも、「ジャンルは推理小説、舞台は学校。1匹の猫がすべての謎のカギになる」といった指示の方が、よりイメージに近い出力が得られます。

プロンプトの質が作品の完成度に大きく影響するため、AIとの対話を通じて効果的な指示の出し方を学び、試行錯誤しながら精度を高めていくことが大切です。

AIの出力は素材と考える

AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、あくまで“素材”として捉え、人間の視点で編集・修正を加えることが欠かせません。AIは物語の骨格や基本的な流れを作るのは得意ですが、繊細な感情の描写や、体験に裏打ちされた深みのある表現には限界があります。

登場人物の心の動きをより丁寧に描いたり、情景を生き生きと描写したり、会話文を自然に整えたりすることで、作品に人間らしい温かみとリアリティを加えることができます。

複数のAIツールを使い分ける

AIのべりすと、AI BunCho、ChatGPT、SAKUBUN、NovelAI など、さまざまなAIツールが存在します。それぞれに得意な分野や特徴があるため、目的に応じて使い分けたり、組み合わせたりすることで、より完成度の高い作品づくりが可能になります。

たとえば、物語の構成はAIのべりすとで作成し、会話の自然さはChatGPTで調整するといった方法も効果的です。

整合性と一貫性を意識する

物語を章ごとに進めていく際には、前の章との矛盾が生じないように注意しましょう。登場人物の性格や行動が一貫しているか、時間や舞台設定に齟齬がないかを確認しながら書き進めることで、物語全体の信頼性が高まります。

章ごとに内容を確定してから次に進むスタイルを取ることで、構成の破綻を防ぎやすくなります。

読者視点を常に持つ

AIと共に小説を作るときも、最終的にその作品を読むのは人間です。読者が楽しめるか、感情移入できるか、物語に引き込まれる展開になっているかを常に意識して執筆しましょう。印象的な描写や共感を呼ぶ場面を意識することが、読後感に大きく影響します。

AIを「鏡」として活用する

AIの出力は、プロンプトという「自分の指示」を反映した結果です。AIの文章が思い通りにならなかった場合、まずは自分の指示が曖昧ではなかったか、情報が足りなかったのではないかと振り返ってみましょう。

AIは文句を言わずに何度でもやり直してくれます。意図を言語化する力を磨きながら、少しずつ理想に近づけていく作業こそが、AI小説づくりの醍醐味でもあります。

自分の創作意図を正確に伝えるための試行錯誤を重ねることが、AIを使った小説制作の質を高める近道となるでしょう。

AI小説で使うプロンプト

AIを使って小説を執筆する際、プロンプト(指示文)は極めて重要な役割を担います。AIは人間のように空気を読むことができないため、与えられた情報だけをもとに文章を生成します。そのため、プロンプトの内容がそのまま小説の質に大きく影響すると言っても過言ではありません。

プロンプトはできるだけ具体的に

「面白い小説を書いて」「感動的な話を作って」といった曖昧な指示では、AIは抽象的な解釈しかできず、期待通りの文章を出力するのは難しくなります。AIに的確なアウトプットをしてもらうには、細かく明確な指示を出すことが基本です。

特に、物語の方向性や文体、キャラクターの設定などをあらかじめプロンプトの中に盛り込んでおくと、AIはその内容に従って、より意図に沿った文章を生成してくれます。

プロンプトに含めたい主な要素

質の高いプロンプトを作るためには、以下のような要素をできるだけ具体的に盛り込むと効果的です。

テーマ

物語の中心となる主題を示します。たとえば「友情」「喪失」「家族の再生」「秘密の共有」といったテーマを明確に伝えることで、物語全体に一本筋が通ります。

ジャンル

小説のジャンルは物語のトーンや展開を左右するため、必ず指定しましょう。SF、ファンタジー、ミステリー、恋愛、歴史小説、青春ものなど、ジャンルに応じてAIの出力も大きく変わります。

主人公の設定

年齢、性別、性格、職業、過去の出来事など、主人公の背景を丁寧に設定すると、AIもその人物らしい言動や内面描写を作りやすくなります。

舞台設定

物語の世界がどこで、いつ起きているのかも重要な要素です。たとえば「未来の火星都市」「中世ヨーロッパ風の王国」「現代の東京の学校」など、具体的な舞台を示すことで、描写の精度が上がります。

ストーリーの方向性

あらすじや起こる出来事を簡潔に伝えることも有効です。たとえば「主人公が幼馴染と再会するが、隠されていた秘密が明らかになる」など、物語の始まりと展開の概要を入れておくと、AIが書きやすくなります。

雰囲気

物語全体の雰囲気を言葉で伝えることで、出力される文章のトーンがブレにくくなります。「明るくて希望に満ちた」「どこか不気味で静かな雰囲気」「切ない青春風」など、雰囲気の指定も役立ちます。

文体の指定

希望する文体がある場合は明記しましょう。口語体や文語体、文学的な文体、軽い読み口のユーモラスな表現など、文体の方向性を指示することで、自分の作風に近い出力が得られます。

長さの目安

文章量の指定も忘れずに伝えておくと、短編か中編か、AIがどの程度の長さで書けばよいかを判断できます。たとえば「2000文字以内」「1章分」「短編小説として完結」など、具体的なボリュームを記しておくと便利です。

細かい指示

登場人物の口癖や避けたい表現、特定の言葉を必ず使ってほしいなど、細かい要望もプロンプトに加えると、より自分の理想に近づいた文章になります。

たとえばChatGPTを用いる場合、「猫が出てくる不思議な小説を書いて」といった漠然とした指示よりも、「テーマ:ミステリー、ジャンル:推理小説、舞台:学校。ある1匹の猫が全ての謎のカギになる」というように、テーマやジャンル、舞台設定までを具体的に提示した方が、よりイメージに近い文章が生成されやすくなります。

プロンプトは一度で完璧なものにする必要はありません。AIが出力した文章を確認しながら、さらに具体的な要素を追加したり、表現の変更を依頼したりすることで、徐々に理想的な形に近づけていくことが可能です。これは、AIとの対話を通じて作品を共に創り上げていく、いわば「共創」のスタイルといえるでしょう。

章ごとのプロンプト作成

小説を章ごとに進める場合には、その章で表現したい内容に応じて、さらに細かくプロンプトを調整するのがおすすめです。以下のような要素をプロンプトに盛り込むことで、物語に深みを加えることができます。

情景描写

章の冒頭では、五感を用いた詳細な描写をAIに指示することで、舞台となる場所の雰囲気を立体的に伝えることができます。

キャラクター描写

登場人物の外見、動作、内面の変化、感情の動きを具体的に描写するように指示します。

会話

その世界観特有の言葉遣いや会話のテンポを含めて、登場人物の性格や関係性が浮かび上がるような会話文を求めます。

科学的要素

SFなどのジャンルでは、その章で登場する科学技術や概念についての説明を含めるように指示し、それが物語やキャラクターにどのように影響するかも明示します。

ストーリーの進展

物語のアウトラインに基づき、転換点や伏線などを感情的に揺さぶる形で描くよう促します。

章の結び

次の章への期待を持たせる形で締めくくるように指示することで、読者の興味を引き続ける展開が可能になります。

複数プロンプトの活用と修正の工夫

より質の高い小説を生成するためには、一つのプロンプトに固執せず、複数のプロンプトを試すのも有効です。AIが生成した複数のアウトラインや文章の中から、最も良いものを選び出す「ガチャ」の発想は、多くの創作現場でも取り入れられています。

また、生成された原稿に対して「この部分をもっと感情的に」「ここの描写を詳しく」といった具体的な指示を加えながら修正を繰り返すことで、完成度を高めることができます。

特定のAIツールを使い分ける

特定のAIツールには、プロンプトをさらに活かすための特徴があります。たとえば、NovelAIは好きな作家のスタイルを模倣できる機能を持ち、AIのべりすとはユーザーが書いた文章を学習させ、人間が書いたような自然な文章を生成する能力に優れています。

これらのツールでは、自身が書いた冒頭文を入力し、そこからAIに続きを書かせるといった活用方法も一般的です。

最終的な作品の質を決めるのは人間

AIはあくまで人間の創作活動を支援するツールです。最終的な作品の完成度は、どのようなプロンプトを与え、どのように出力を取捨選択し、どこまで磨き上げるかといった人間のセンスや判断力に大きく左右されます。

自分の描きたい物語のビジョンを明確に持ち、それをAIに的確に伝える力を身につけること。それが、AIと協力して小説を創作するうえで最も大切な要素であり、AI小説を完成させるための鍵となるでしょう。

ChatGPTで小説は書けますか?

近年、ChatGPTを使って小説を書く試みが広まり、多くのユーザーが実際に活用しています。ChatGPTは、与えられたプロンプト(指示文)に応じて文章を生成することができ、小説のアイデア出しから文章の生成、さらには推敲の補助に至るまで、幅広い工程で利用可能です。たとえば、SF風の小説がChatGPTによって生成された事例もあり、小説制作において一定の成果を上げていることがわかります。

ChatGPTの活用例とメリット

ChatGPTの強みは、細かい設定がなくても小説を形にできる点にあります。チャット形式でやり取りしながら修正を重ねられるため、執筆中の変更にも柔軟に対応できます。また、無料でも利用できるため、創作初心者にとっても導入しやすいのが特長です。

実際の活用場面としては、プロットの作成やキャラクター設定、背景描写、シーンの接続、会話文の考案など、小説制作の各段階においてアイデアの補助として用いられています。また、既存の文章を小説的な表現に整えたり、短い文章を長く発展させたりすることも可能です。

特にGPT-4は、類似サービスのGeminiなどと比較しても小説生成能力が高いとされ、一定の物語構成を持った出力が期待できます。プロの作家からも、キャラクターを時系列に沿って動かせる点が評価されており、キャラクターメイキングにおいては優れたアシスタントとなっています。さらに、大量のアイデアを提示させ、その中から選ぶといった使い方も実践されています。

ChatGPTの限界と注意点

一方で、ChatGPTには明確な限界も存在します。現在の技術では、完全に自律した長編小説の執筆は難しく、特に複雑で一貫性のあるプロットの構築や、登場人物の継続的な描写には課題があります。また、感情の深い描写や人間らしさに欠ける部分も多く、文章が「血の通っていない」印象を与えることもあります。

不自然な日本語表現や使い古された言い回し、唐突な展開、物語の結末を効果的に描けないといった点も課題として指摘されています。伏線の回収や物語全体を通した構成力といった点においても、まだ人間のような判断力には及びません。

そのため、AIが生成した文章はあくまで「素案」として受け止める必要があります。人間の手による編集、修正、加筆を加えることで、初めて読者に届けられるレベルの作品へと仕上がります。ChatGPTに任せた文章が一見完成しているように見えても、公開にふさわしいかどうかは慎重に見極めなければなりません。

AIは創作のアシスタントとして使う

多くのプロ作家は、ChatGPTを創作の補助ツール、つまり「アシスタント」として位置づけています。物語の根幹となる部分や、感情表現といった繊細で創造的な作業は人間が担うべき領域と考えられています。

AIは、リアリティのあるデータに基づいた描写や、言い回しの提案といった点で大きな力を発揮しますが、その出力をどう活かすかは、最終的に人間のセンスと判断力に委ねられます。

総じて、ChatGPTは小説制作における有用なツールであり、創作活動の助けとなる存在です。ただし、AIを使いこなすには、人間の創造性や感情表現といった力をしっかりと意識し、プロンプトの工夫や出力の検討を重ねながら、人間の手で作品を仕上げていくことが不可欠です。

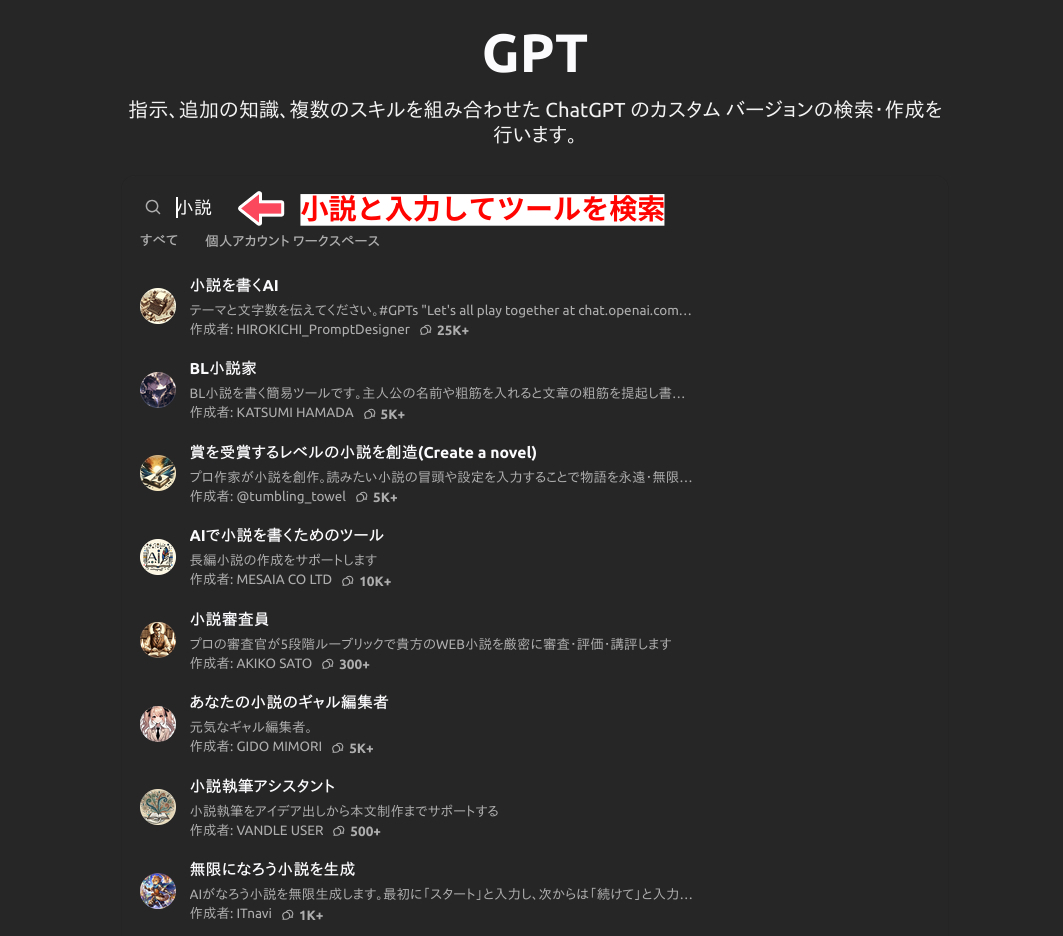

GPTの小説執筆補助ツールの利用

ChatGPTには、小説執筆をサポートするさまざまな補助ツールが作成されています。画面左側のペインにある「GPTを探す」を開き、検索窓に「小説」と入力すると、小説向けの補助ツールが一覧で表示されます。気になるツールがあれば選んで開いてみましょう。

そのGPTに対して「このGPTは何ができますか?」と尋ねれば、対応している機能を教えてくれます。また、「使い方を教えてください」と聞けば、利用方法についても丁寧に説明してくれます。

ChatGPTで小説を書く際のプロジェクト活用法

ChatGPTには、会話内容や設定情報をまとめて管理できる「プロジェクト」機能があります。これは、特定のテーマに沿ったやり取りをひとつの枠組みで進められるしくみで、小説などの継続的な創作に役立ちます。

ChatGPTに小説を書いてもらう際は、プロジェクトとして背景情報やキャラクター設定などをまとめておくと、創作の質と効率が格段に向上します。AIは、与えられた情報に基づいて文章を生成するため、あらかじめ必要な設定を整理し、プロンプトに活用できる状態にしておくことが非常に有効です。

たとえば、世界観のルールや物語の舞台、登場人物のプロフィール、ストーリーの大まかな流れなどを文書化し、それを会話の冒頭で共有することで、AIはより一貫性のある文章を生成しやすくなります。特に長編小説の場合、前後のつながりを意識したプロット展開やキャラクターの言動の整合性を保つためにも、プロジェクト単位での管理は欠かせません。

無料プラン(GPT-3.5)では、会話の履歴が引き継がれないため、毎回設定情報を貼り付ける必要がありますが、文書テンプレートを作っておけば手間を最小限に抑えられます。一方、有料プラン(GPT-4)では、メモリ機能やカスタムGPTを活用することで、プロジェクト情報をある程度記憶させながら進行することが可能です。

プロジェクトの整理方法としては、以下のような項目を用意しておくと便利です。

- 世界観・舞台設定(場所、時代、文化など)

- 登場人物の詳細(名前、年齢、性格、関係性など)

- ストーリーの概要(プロットの起承転結、重要なイベントなど)

- 執筆スタイル(文体、視点、雰囲気など)

- 禁止したい展開や使いたくない表現

書き方に迷ったときは、物語設定のテンプレートや、ChatGPTに渡すと効果的なキャラクター設計フォーマットも、ChatGPT自身に作ってもらうことができます。

これらを「プロジェクト概要」として一括管理しておけば、AIとのやり取りがスムーズになり、ブレの少ない作品作りが可能になります。AIを活用した創作においては、事前準備こそが完成度を高めるカギです。小説を執筆する前に、まずは自分のプロジェクトをしっかり整えるところから始めてみましょう。

AI小説の著作権と倫理

AIによって生成された文章に著作権が発生するかどうかは、創作活動における重要な論点のひとつです。一般的に、AIが自律的に生成した文章には著作権は認められないと考えられています。これは著作権が「思想または感情を創作的に表現した人」に与えられる権利であり、AIは法律上そのような創作主体とは見なされないためです。

人が介在する場合の著作権の可能性

ただし、人が創作意図を持ち、AIをあくまで「道具」として活用した場合には、その生成物に対して利用者が著作者と認められる可能性もあります。たとえば、プロンプトを工夫して具体的な指示を出し、さらにAIが生成した文章に大幅な編集や改善を加えたようなケースがこれに該当します。

とはいえ、現時点では「創作意図があったかどうか」「AIを道具として使ったかどうか」を判断する明確な基準は存在せず、個別の事例に応じて判断されるのが実情です。

著作権侵害のリスクと責任

AIは大量のテキストデータを学習して文章を生成するため、既存の著作物と似通った表現が偶然出力される可能性もあります。その結果、知らぬ間に他人の著作物と酷似した文章が生成されることもあるため、注意が必要です。

仮に著作権侵害が発生した場合、その責任を負うのはAIではなく、それを使って作品を発表した人間です。文化庁の見解でも、「どのツールを使って書いたか」ではなく、「何を発表したか」が重視されると明示されています。つまり、AIによって書かれたかどうかにかかわらず、発表された文章の内容に対する責任はすべて人間が負うことになります。

たとえば、有名な漫画家の画風や物語展開をAIで模倣した場合、それが著作権侵害と認定されれば、訴訟の対象になる可能性もあります。

投稿サイトでの注意点と開示の必要性

AIで生成した小説を投稿サイトにアップする場合は、そのプラットフォームの利用規約を必ず確認しておくことが重要です。中には、AIの使用について事前の開示を求めるサイトもありますし、AIによる創作に否定的な意見を持つユーザーも少なくありません。

特にプロの作家志望者が多く集まるような場所では、AIの使用が誤解や反感を招く可能性もあります。不安がある場合は、AIを使用したことを明記しておいた方が、後のトラブルを避けるうえでも安心です。

倫理的な配慮と今後の課題

AIによる小説生成は、著作権の問題に加えて、倫理的な側面も無視できません。AIの発展によって、将来的に人間の作家の仕事が奪われるのではないかという懸念も広がっています。特に、創作を生業にしている人や、プロを目指している人にとって、AIの存在は複雑な感情を呼び起こすものかもしれません。

一方で、AIはあくまで人間の創作を補助するツールであり、それを活かすには人間のセンスや構成力が不可欠だという意見もあります。AIが自動的に他人のスタイルを「バレない程度に再現するマシーン」になりかねないという懸念もあるため、今後は倫理的な使い方についても社会的な議論が求められるでしょう。

AIを使った小説創作が一般的になる中で、技術だけでなく、創作の意義や責任についても丁寧に考えていく必要があります。

AI小説の投稿

AIを使って作成した小説を他の人に読んでもらうには、オンラインの投稿サイトを活用するのが一般的です。現在、AI小説を受け入れている主な投稿サイトとしては、アルファポリス、AIピクターズ、tanpenAI、note、ノベルアップ+、Pixiv などが挙げられます。これらのサイトは、AIによって生成された作品を投稿できる場を提供しており、自作の小説を広く公開する機会を得ることができます。

規約の確認は必須

AI小説を投稿するにあたっては、各投稿サイトの利用規約や投稿ガイドラインをしっかり確認することが非常に重要です。多くのサイトでは、AI生成作品に関して特有のルールを設けており、それに従わなければ作品が非公開となったり、最悪の場合アカウントが停止されたりすることもあります。

たとえば、AIを使用して制作したことを明記する、投稿カテゴリとして「AI作品」などの区分を選択する、あるいはAIの使用割合や関与の程度を自主的に記載することが推奨される場合もあります。こうしたルールは、読者に作品の制作背景を正確に伝え、誤解を防ぐために設けられています。

トラブルを避けるために

特に、AI創作がセンシティブな話題であることを考慮すると、創作活動を円滑に進めるためにも、透明性を確保する姿勢が重要です。AIの関与を明記することは、投稿者と読者の間に信頼を築くうえでも有効です。AIを利用した創作が広がりつつある今だからこそ、こうしたマナーとルールを守ることが、よりよい創作環境の維持につながります。

投稿前には必ず、各サイトの最新のガイドラインを確認し、AI作品の扱いについて明確に理解したうえで対応しましょう。正しい手順で投稿することで、安心して作品を発表することができます。

AI小説の将来性

AIによって執筆された小説が文学賞に入選する例も現れ始めており、AIは文学界に新たな可能性をもたらす存在として注目されています。2021年には、第9回日経「星新一賞」で葦沢かもめさんの小説『あなたはそこにいますか?』が優秀賞を受賞しました。この作品はAIを活用して書かれたもので、AIによる創作が一定の評価を得た象徴的な事例となりました。

さらに、2022年からはAIによる小説作品を対象とした「AIのべりすと文学賞」が創設され、AI小説というジャンルが徐々に確立されつつあります。2024年1月には、九段理江さんの『東京都同情塔』が芥川賞を受賞し、その一部にAIが使用されたことが話題となりました。こうした動きは、AIが文学の世界でも無視できない存在となってきていることを示しています。

進化する技術と広がる創作の可能性

AI技術の進化は非常に早く、今後はより高度で柔軟な創作が可能になると予想されています。AIは、物語の着想段階でアイデアのヒントを与えたり、文章表現を洗練させたり、多言語への翻訳を手軽に行ったりと、創作者の作業を幅広く支援することができます。

さらに、AIと人間の協働によって、従来の枠組みにとらわれないまったく新しいスタイルやジャンルの小説が生まれる可能性も指摘されています。AIはツールであると同時に、新たな発想を引き出す「共創のパートナー」としての役割も担いつつあります。

AIにできること、できないこと

とはいえ、現時点ではAIの創造性には限界があります。多くの専門家や作家が指摘するように、人間の持つ感性や経験、複雑な感情をAIが完全に再現するのはまだ難しいとされています。AIが生成する文章には、「血が通っていない」と感じられるような、感情の厚みや微妙なニュアンスの欠如が見られることもあります。

また、AIは既存のデータに基づいて文章を組み立てるため、本質的な意味での独創性に欠けるという意見もあります。完全に新しい視点や革新的な表現を創り出すには、やはり人間の直感や経験が必要とされるのです。

人間の役割とAIの活用法

そのため、AIは小説を生み出す「主体」ではなく、人間の創作活動を支援する「道具」として捉えるのが現実的です。物語の構成やテーマの選定といった核となる部分は人間が担い、AIは描写やアイデアの補助を行う――このような役割分担が、多くの作家の間で支持されています。

読者が求めるのは、単なるストーリーだけではなく、「人間の作家が生み出した」という物語の背景や文体、思想そのものです。そこには、ブランドのような価値が宿っており、AIによる大量生産の文章とは異なる独自の魅力があるといえるでしょう。

AIを正しく使いこなすことで、創作の幅は確実に広がります。効率的な執筆が可能になるだけでなく、人間の想像力や表現力を引き出すきっかけにもなり得ます。今後もAIは、創作の現場で重要なパートナーとして活躍していくことが期待されます。

AI小説の作り方:まとめ

記事のポイントをまとめます。

- AI技術の進化で誰でも小説が書けるようになった

- AIはプロット構成や表現補助に優れている

- AI小説の作り方は段階的に学ぶことができる

- プロンプトは具体的かつ丁寧に設計するべき

- 小説のジャンルや雰囲気も指示に含めるとよい

- AIによる出力は素案と考え、編集が重要

- 複数ツールの使い分けで作品の質を高められる

- 感情表現や構成力は人間の役割として残る

- 長編小説では一貫性の保持が課題となる

- AIの使用には著作権や倫理の配慮が必要

- 投稿時にはAI使用の明記が求められる場合がある

- ChatGPTはプロ作家にも一部活用されている

- 翻訳機能を使えば海外展開も視野に入る

- AI小説の将来性は高く、文学賞受賞例もある

- 人とAIの役割を明確に分けることで創作は豊かになる